1、电磁打点计时器是一种使用___________电源的计时仪器,它的工作电压为___________V,当电源频率为50Hz时,它每隔___________s打一次点.使用电磁打点计时器时,应将纸带穿过___________,复写纸套在___________上,并要放在纸带的___________面;应把___________电源用导线接在接线柱上;打点时应先___________,再让纸带运动.

显示答案

解析:电磁打点计时器是一种测量时间的仪器,需要使用4V~6V低压交流电源,它每隔一个周期打一个点,因此纸带上两个点之间的时间间隔为一个周期,使用电磁打点计时器时,纸带应穿过两个限位孔,复写纸套在定位轴上,打点时应先接通电源.再让纸带运动.

答案:交流 4V~6 0.02 两个限位孔 定位轴 上 低压交流 接通电源

点评:该题考查了电磁打点计时器的工作原理、结构和操作过程,要掌握以上知识,必须要亲自接触一下电磁打点计时器,并且要多次练习. |

2、使用电火花计时器分析物体运动情况的实验中:

(1)在如下基本步骤中,正确的排列顺序为___________.

A.把电火花计时器固定在桌子上

B.安放纸带

C.松开纸带让物体带着纸带运动

D.接通220V交流电源

E.按下脉冲输出开关,进行打点

(2)在安放纸带时,要检查墨粉纸盘是否已经正确地套在___________上,还要检查___________是否夹在纸带之间.

显示答案

解析:根据实验原理,通过对实验仪器的观察,掌握新仪器的使用方法是一种重要的实验能力.电火花计时器的特点是:打点是靠放电针和墨粉纸盘之间火花放电来实现的,故其操作步骤和电磁打点计时器是相仿的,墨粉纸盘应套在纸盘轴上,目的是使它可以转动,均匀地被利用.墨粉纸盘夹在两条白纸带之间,目的是使墨粉纸盘可以更好地转动.

答案:(1)ABDEC

(2)纸盘轴 墨粉纸盘 |

3、如图所示的纸带是某同学练习使用打点计时器得到的,纸带右端最后通过打点计时器,从点迹的分布情况可以断定纸带的速度变化情况是___________,若所用电源频率为50Hz,从打下A点到打下B点,共13个点迹,历时___________s,位移为___________m,这段时间内纸带运动的平均速度是___________m/s.(位移用刻度尺测量)

显示答案

解析:由于点迹右端密集,说明纸带的速度在减小.A点与B点有12个时间间隔;对应时间为t=12×0.02s=0.24s;由刻度尺测量知,AB间的距离为0.0265m;在AB段上的平均速度v= =0.1lm/s. =0.1lm/s.

答案:速度减小 0.24 0.0265 0.11 |

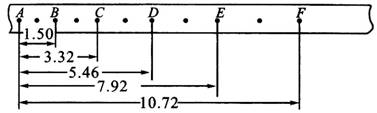

4、某同学在研究小车的运动实验中,获得一条点迹清楚的纸带,如图所示,已知打点计时器每隔0.02s打一个点,对计数点进行测量的结果记录在图中,单位是cm.

(1)根据___________计算各点瞬时速度.

(2)计算在打下B、C、D、E各点时小车的瞬时速度vB、vC、…、vE各多大?

显示答案

解析:(1)若时间较小,一段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度.

(2)由图知,相邻计数点的时间间隔

T=2×0.02s=0.04s.

答案:(1)一段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度

(2)vB=0.415m/s,vC=0.495m/s,vD=0.575m/s,vE=0.658m/s. |

5、在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,按照实验进行的先后顺序,将下述步骤的代号填在横线上____________.

A.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面

B.把打点计时器固定在木板没有滑轮的一端,并连好电路

C.换上新的纸带,再重做两次

D.把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面

E.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动

F.把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,下边吊合适的钩码

G.断开电源,取出纸带

显示答案

| 解析:正确的实验步骤是:把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,把打点计时器固定在木板没有滑轮的一端,并连好电路,把一条细绳拴在小车上,细绳跨过定滑轮,另一端吊合适的钩码,把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面,使小车停在靠近打点计时器处.先接通电源,再放开小车,让小车运动,打完一条纸带,断开电源,取下纸带,换上新纸带,再重做两次,即顺序为:DBFAEGC.

答案:DBFAEGC |

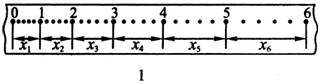

6、在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,图1给出了从0点开始,每5个点取一个计数点的纸带,其中0、l、2、3、4、5、6都为计数点.测得x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.那么

(1)在计时器打出点l、2、3、4、5时,小车的速度分别为:v1=____________cm/s,v2=____________cm/s,v3=____________cm/s,v4=____________cm/s,v5=____________cm/s.

(2)在平面直角坐标系中作出v-t图象.

(3)分析小车运动速度随时间变化的规律.

显示答案

解析:(1)显然,两相邻的计数点之间的时间间隔为t=5×0.02s=0.1s.对应各点的速度分别为:

(2)利用描点法作出v-t图象,如图2所示.

(3)小车运动的v-t图象是一条倾斜的直线,说明速度随时间均匀增加,它们成“线性关系”.

答案:(1)16.50 21.40 26.30 31.35 36.30

(2)如图2所示

(3)v随t均匀增加 |

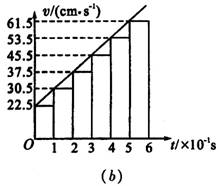

7、做变速运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率是50Hz,由纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带,按图(a)所示,每一段纸带的一端与x轴相重合,左边与y轴平行,将纸带贴在坐标系中,请画出v-t图象.

显示答案

解析:因为每段纸带的对应时间为0.1 s,故其长度的数值与这段平均速度数值大小相等.如第l段长22.5mm,其平均速度为22.5cm/s;设这一速度对应的时间即第一段0.1s的中间时刻为零时刻.将图(a)纵、横轴坐标变为v和t,此时刻的速度坐标为(0,22.5);第二段平均速度为30.5cm/s,对应坐标为(1,30.5),依次类推可得到v-t图象如图(b)所示.

答案:

|

8、科学探究活动通常包括以下环节:提出问题,作出假设,制定计划,搜集证据,评估交流等,一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下( )

A.有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关

B.他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设

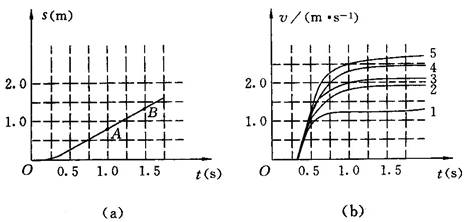

C.在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入下表中,图(a)是对应的位移一时间图线,然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度—时间图线:如图(b)中图线1、2、3、4、5所示.

D.同学们对实验数据进行分析、归纳后,证实了他们的假设

时间(s) |

下落距离(m) |

0.0 |

0.000 |

0.4 |

0.036 |

0.8 |

0.469 |

1.2 |

0.957 |

1.6 |

1.447 |

2.0 |

X |

回答下列提问:

(1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是___________,___________.

(2)图(a)中的AB段反映了运动物体在做___________运动,表中X处的值为___________.

(3)图(b)中各条图线具有共同特点,“小纸杯”在下落的开始阶段做___________运动,最后“小纸杯”做___________运动.

(4)比较图(b)中的图线1和5,指出在1.0~1.5 s时间段内,速度随时间变化关系的差异:______________________.

显示答案

解析:在A中提出空气阻力与速度有关的假设,在C中用小纸杯做实验来验证;在题图(a)中的AB段位移随时间几乎均匀变化,所以做匀速运动,由表格计算匀速运动时的速度为: ,又由 ,又由 ,解得x=1.937m. ,解得x=1.937m.

在题图(b)中可以看到开始都做加速运动,并且斜率逐渐减小,速度一时间图线的斜率表示加速度的大小,所以加速度减小,最终为零.即最后做匀速运动.比较1和5就会看到:在1.0~1.5s时,图线1表示的速度已不随时间变化,做匀速运动,图线5中的速度仍随时间继续增大,做加速度减小的加速运动.

答案:(1)作出假设 搜集证据

(2)匀速 1.937

(3)加速度逐渐减小的加速 匀速

(4)图线1反映速度不随时间变化,图线5反映速度随时间继续增大(或图线1反映纸杯做匀速运动,图线5反映纸杯依然在做加速度减小的加速运动) |

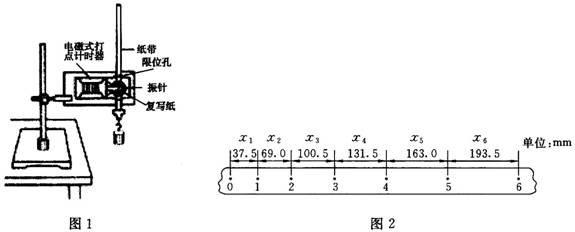

9、某同学用如图1所示装置测量重力加速度g,所用交流电频率为50 Hz.在所选纸带上取某点为0号计数点,然后每3个点取一个计数点,所有测量数据及其标记符号如图2所示.

该同学用两种方法处理数据(T为相邻两计数点的时间间隔):

方法A:由 ,取平均值 ,取平均值 =8.667m/s2; =8.667m/s2;

方法B:由 ,取平均值g=8.673m/s2; ,取平均值g=8.673m/s2;

从数据处理方法看,在x1、x2、x3、x4、x5、x6中,对实验结果起作用的,方法A中有___________方法B中有___________.因此,选择方法___________(A或B)更合理,这样可以减少实验的___________(系统或偶然)误差.本实验误差的主要来源有___________(试举出两条).

显示答案

| 答案:x1,x6或37.5,193.5x1,x2,x3,x4,x5,x6或37.5,69.0,100.5,131.5,163.0,193.5B偶然阻力[空气阻力,振针的阻力,限位孔的阻力,复写纸的阻力等],交流电频率波动,长度测量,数据处理方法等.

解析:方法A:

所以,方法A中只有x1和x6起作用.

方法B:

方法B中x1、x2、x3、x4、x5、x6均起作用.

因此,选择方法B更合理,更易减小偶然误差.

本题中误差来源很多,例如;阻力、交流电频率不稳定、长度测量不准确、数据处理方法等. |

|